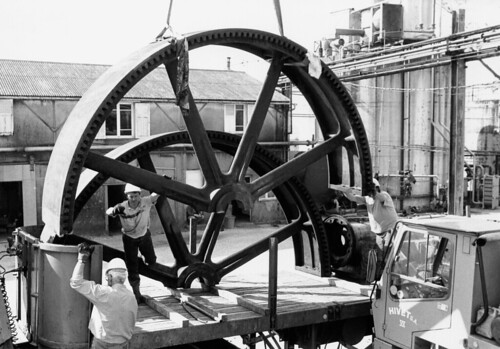

La livraison d’une telle machine n’est jamais simple d’autant que la place n’est pas large.

Sortie tout droit des archives de l’association, voici une vidéo des journées du patrimoine 2004 au moulin Saint-Gilles (Rouen). Je n’ai malheureusement pas le nom de l’auteur sous la main…

Vous allez pouvoir découvrir une exposition de modèles réduits de machines à vapeur, de machines-outils et d’ateliers à l’ancienne ainsi que les débuts de la machine à vapeur Dujardin.

Journées du patrimoine 2004

envoyé par expotec. – Vidéos des dernières découvertes technologiques.

Une fois démontée, il faut encore transporter la Dujardin et ses quelques tonnes. Avec passage à la chambre de commerce et d’industrie de Rouen, s’il vous plaît !